(新)児童発達支援事業の実施について(計画案)

児童発達支援事業とは?

「児童発達支援事業所」とは、日本の福祉制度に基づき、主に未就学児(0歳〜6歳程度)を対象に、発達に特性のある子どもたちや、発達に遅れが見られる子どもたちの成長を支援する施設です。障害児通所支援の一種であり、児童福祉法に基づいて設置・運営されています。

保育園のインクルーシブ保育にも位置づけられています。(保育園内での健常児との合同保育も可能)

◎ 利用方法

市区町村に申請し、「障害児通所受給者証」を取得する必要があります。

医師の診断や、発達検査の結果が求められる場合もあります。

保護者が事業所と契約し、定期的に通う形となります。

◎ 費 用

原則として、利用者負担は1割。ただし、所得に応じて月額上限が設定されています(例えば低所得世帯は無料、または上限が低い)。

◎ その他の関連サービス

放課後等デイサービス(小学生以上が対象)

保育所等訪問支援

医療型児童発達支援(医療的ケアが必要な子向け)

・その他児童が集団生活を営む施設として、地方自治体が認めたもの

◎ 主な対象となる子ども

発達に遅れや偏りがあると診断された子(自閉スペクトラム症、ADHD、知的障害など)

発達が気になるが、正式な診断は受けていない子

育ちの中で集団生活やコミュニケーションに課題がある子

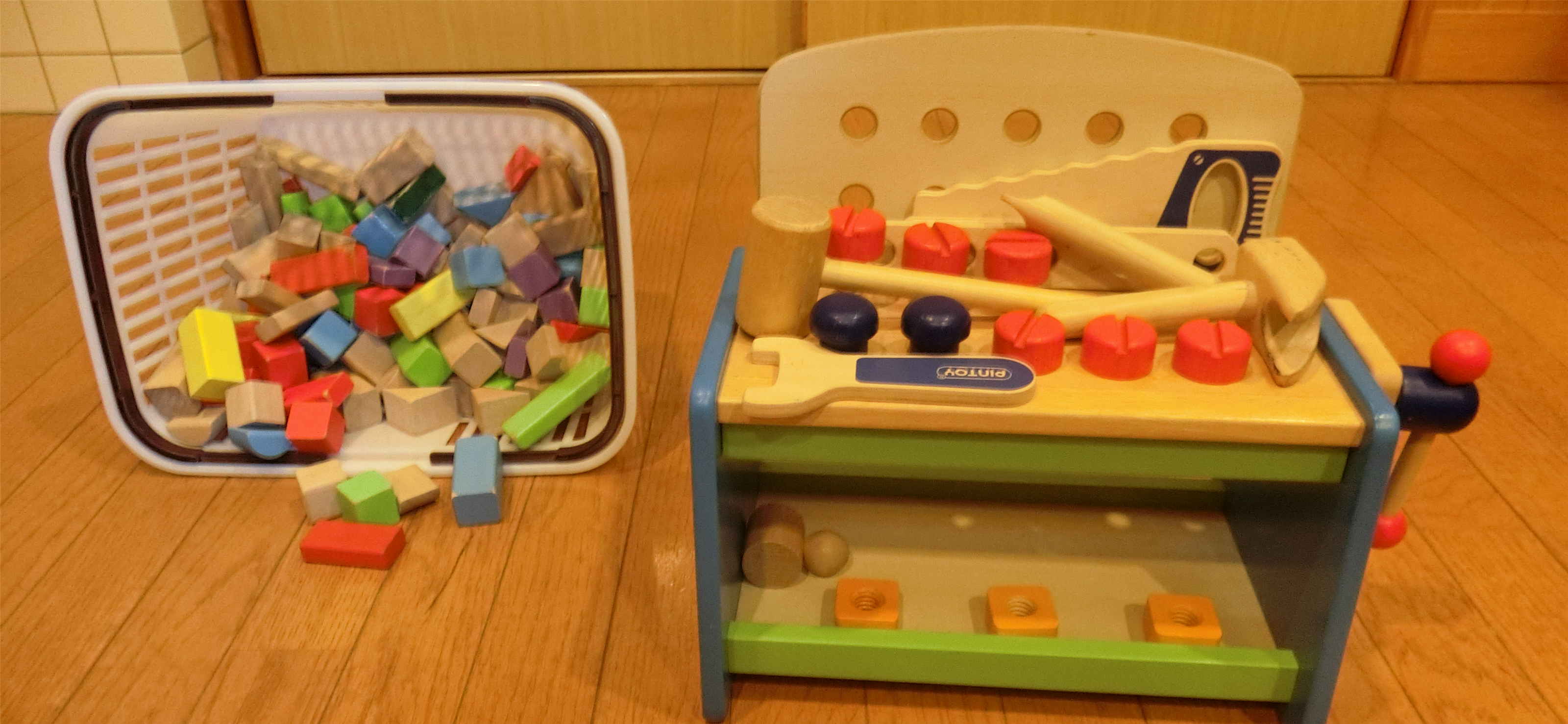

◎ 提供される主な支援内容

個別支援:子どもの発達状況に応じた個別プログラム(言語訓練、感覚統合訓練など)

集団活動:同年代の子どもたちと一緒に過ごすことで社会性を育む活動

保護者支援:家庭での接し方のアドバイスや相談支援

療育支援:専門職(保育士、作業療法士、言語聴覚士など)による支援